第二種電気工事士の資格に挑戦しようと思っても、「どんな試験なのかよくわからない」「勉強のイメージが湧かない」そんな不安を感じていませんか?

第二種電気工事士の試験は「筆記」と「技能」の2段階に分かれています。

「筆記」と「技能」どちらとも過去問演習、YouTube学習などの独学で合格を目指せます。

本記事では、電気工学を学び、現場で10年以上の実務経験を持つ筆者が、

過去の試験問題を引用しながら、試験の全体像や出題傾向をわかりやすく解説します。

「第二種電気工事士って、結局どんな資格? 何を勉強すればいいの?」

この記事を読めば、その疑問がスッキリ解消され、合格に向けてやるべきことが明確になりますよ。

この記事を書いている人

- 電気工学を大学で4年間専攻

- 第一種電気工事士、1級電気工事施工管理技士、高校教諭免許(電気)を取得

- 大手電気工事会社で10年間、現場監督・施工管理を経験

- 現在は製造工場で電気保全を担当

- 資格と現場の両方から「実務に活かせる電気」をわかりやすく発信中!

第二種電気工事士ってどんな資格?

第二種電気工事士(通称「二種」)は、一般住宅や小規模店舗などの電気設備工事を行うために必要な国家資格です。

第二種電気工事士は、未経験でも受験でき、独学での合格者も多いことから、転職やスキルアップを目指す社会人にとって非常に人気があります。

ただし、第二種電気工事士の資格だけでは⾃家⽤電気工作物(ビル・商業施設など)に係る電気工事に従事することはできませんが、免状取得後、認定講習を受講し、認定電気工事従事者認定証を取得することで、⾃家⽤電気工作物の”低圧部分”の電気工事の作業に従事することができます。

point

ビルや商業施設などの電気工事には第二種電気工事士の資格+講習により取得できる認定電気工事従事者認定証が必要になる。

資格を取れば、働き方・収入の選択肢が広がる

資格取得後は、以下のような仕事に就くことが可能です。

- 電気工事会社での現場スタッフや施工管理補助

- ハウスメーカーのメンテナンス部門

- 工場での設備保全(電気系)

- 将来的には独立開業も視野に

電気工事士を持っているだけで応募できる求人がぐっと増えます。

注意事項

第二種電気工事士の資格だけでは⾃家⽤電気工作物(ビル・商業施設など)に係る電気工事に従事することはできませんが、免状取得後、認定講習を受講し、認定電気工事従事者認定証を取得することで、⾃家⽤電気工作物の低圧部分の電気工事の作業に従事することができます。

試験は「筆記試験」と「技能試験」の2段階

第二種電気工事士の試験は、「筆記試験」と「技能試験」の2段階で構成されています

筆記試験に合格すると、「技能試験受験資格」が与えられます。

つまり、筆記試験に落ちてしまうと技能試験には進めません。

ちなみに、筆記試験は合格後2年間有効なので、仮に技能試験に落ちても翌年は筆記を免除されます。

詳細は、一般財団法人電気技術者試験センターにて記載されています。

point

筆記試験に合格して初めて、技能試験に進める

合格率はそれぞれ約60%前後

例年の合格率は以下の通りです。

- 筆記試験の合格率:55〜65%前後

- 技能試験の合格率:65〜75%前後

「技能試験のほうが実技だから難しそう…」と感じるかもしれませんが、実は技能試験のほうが合格率が高いのが現実です。

その理由は、技能試験には筆記試験に合格した人だけが進めるという前提があるから。

すでに一定の知識とやる気を持った受験者が集まっているため、本気度が違うのです。

また、技能試験では事前に「候補問題13問」がすべて公表されており、その中から当日、ほぼ同じ内容が1問出題されます。

事前に工具を使って練習しておけば、当日まったく見たことのない問題が出ることはありません。

正しい作業手順と欠陥を避けるポイントを身につければ、初心者でも合格が狙える試験です。

筆記試験の内容と出題傾向

筆記試験は、電気の基礎知識を問うマークシート形式の4択問題・50問で構成されています。

合格には60点以上(=30問以上の正解)が必要です。

出題内容は6分野に分かれていて、以下の分野からバランスよく出題されます。

| 出題分野 | 内容の概要 |

|---|---|

| 電気に関する基礎理論 | オームの法則、電力、電流・電圧などの基本原理 |

| 配電理論および配線設計 | 配線図、電線の太さ・長さ、電圧降下の計算など |

| 電気機器・配線器具 | 照明、スイッチ、コンセント、分電盤などの知識 |

| 電気工事の施工方法 | 電線の接続、配管、器具の設置方法、工具の扱い方 |

| 電気法規 | 電気設備技術基準や施工に関する法律知識 |

| 配線図問題 | 回路図の読み取り・複線図の作成など(図面問題) |

過去問を解けば合格ラインが見えてくる

第二種電気工事士の筆記試験は、電気の基礎的な知識を問う内容に限られているため、変にひねったり難問奇問が出たりすることは、ほとんどありません。

電気という分野は本来、大学レベルまで含めれば極めて奥が深く難解な分野ですが、第二種の範囲はあくまで「現場で安全に施工できるための基本知識」に限定されています。

そのため、出題パターンは毎年似てくる傾向があり、過去問対策が非常に有効です。

特に、公式や知識を問う理論問題と、図面を読み取る「配線図問題」の構成はほぼ毎年固定。

理解とともに、反復練習で“慣れ”を積み重ねることが、合格への一番の近道です。

試験に出る「頻出問題」の一例

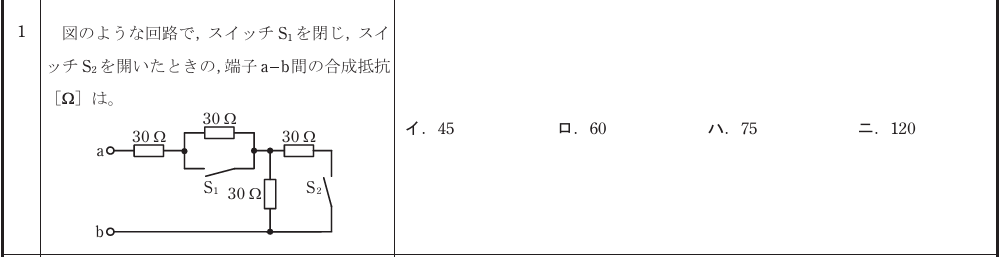

この問題は、令和7年度 第二種電気工事士 上期学科試験の第1問として出題された問題です。

第1問は、毎年ほぼ確実に電気回路に関する基本問題が出題されます。

見た目は少し複雑に感じるかもしれませんが、回路図の読み方の基本が分かっていれば簡単に解ける問題です。

初心者にとっては「確実に1点を取りたいボーナス問題」とも言えます。

まずは問題文を整理しましょう。

問題文には、

「スイッチS1を閉じ、スイッチS2を開いたときのa–b間の合成抵抗は?」とあります。

この条件をもとに、回路の動きを整理しましょう。

- S1を閉じる → 電流がS1を通れるようになる(導通状態)

- S2を開く → S2側には電流が流れない(断線状態)

つまり、電流はS1側の回路のみが成立しており、S2側は無視できます。

次に成立している回路を整理しましょう。

電流は、

a→30Ω→S1(閉)→30Ω→b

という流れで通ります。

上部の30Ω抵抗(画像上部)はショートされているため電流は流れません。

電気はできるだけ抵抗の少ない経路を通る性質があるため、わざわざ回り道(=抵抗のある経路)を選ばないのです。

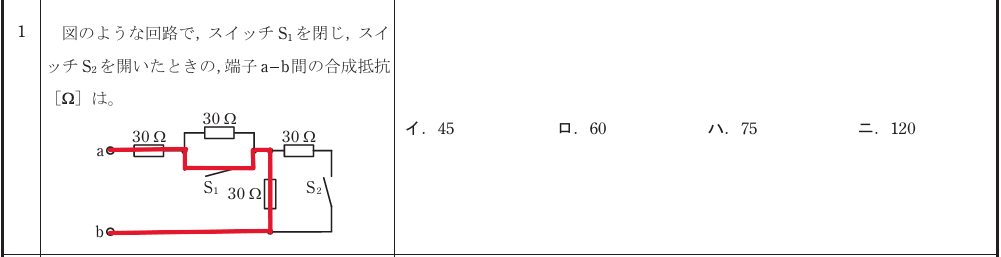

電流の通り道は下記画像の赤線のようになります。

この回路では、30Ωの抵抗が直列で2つつながっている状態です。

直列回路では、合成抵抗は単純に足し算するだけなので、

30Ω+30Ω=60Ω

したがって、正解は【ロ:60Ω】となります。

このように、一見すると難しそうに見える問題でも、電気の基本原則(直列・並列・電流の流れ方)をしっかり理解していれば、足し算だけで簡単に解ける問題もたくさんあります。

過去問を通じて「よく出る問題の型」を体に覚えさせることで、筆記試験の得点力は大きくアップします。

技能試験の内容と練習方法

第二種電気工事士の技能試験は、実際に工具を使って「配線を正しく完成させる作業」を行う実技試験です。

筆記試験を通過した人だけが受験でき、ここを突破すれば資格取得になります。

試験の基本情報と流れ

- 試験時間:40分間

- 課題内容:配線図にしたがって電線を切断・接続・結線し、器具を取り付ける

- 使用工具:指定工具(ペンチ、ドライバー、ストリッパーなど)を持参

- 合否判定:欠陥の有無(施工不良・重大ミスがあると即不合格)

事前に13問の「候補問題」が公表される

技能試験では、試験センターから毎年13問の候補問題が事前に発表されます。

本番ではそのうち1問がランダムで出題されるため、事前に全パターンを練習しておけば対策は万全です。

実際には、過去に出たパターンとほぼ同じ問題が再登場することも多く、完全なやり込みが可能です。

練習方法のポイント

技能試験対策の鍵は、とにかく手を動かして“体で覚える”ことです。

以下のステップで進めていきましょう

【1】候補問題13問をすべて

まずは、試験センターの公式サイトで最新の候補問題を確認し、必要な材料・工具の内容もチェックします。

公開ページ:電気技術者試験センター 技能試験候補問題ページ

【2】必要な練習材料・工具をそろえる

- 工具セット(ホーザンなどの技能試験対応キットが便利)

- 練習用材料セット(器具・ケーブル・ランプレセクタクルなど)

最初からすべてそろえるのが難しい場合は、まずは使い回しが効く材料から始めてもOKです。

【3】1問ずつ練習→時間計測→欠陥チェック

- 最初はゆっくり丁寧に配線を作って完成させる

- 慣れてきたら40分以内で完成できるようタイマーを使って練習

- 完成したら自分で欠陥チェック表(後述)で自己採点

欠陥の一例(例:これがあると即アウト)

| 欠陥の種類 | 内容 |

|---|---|

| 接続ミス | 圧着不良、絶縁被覆の残しすぎ・剥きすぎ |

| 接地ミス | 接地線が接地されていない・誤接続 |

| 配線ミス | 結線の順番違い、スイッチの誤配線 |

| 外観不良 | 被覆が出すぎ、器具が浮いている etc |

欠陥は1か所でもあると不合格になります。本番では焦らずにできるようにしっかり練習をしましょう。

練習時は「欠陥事例」も意識して!

実際の試験では、1か所でも欠陥があると不合格になります。

だからこそ、「早く作る」よりも「確実に正確に作る」ことが最重要です。

欠陥事例は、YouTubeや技能試験解説本の巻末などでもよくまとめられているので、

作った配線はかならず自己チェックを行いましょう。

最後は「手が勝手に動く」レベルに

試験当日は緊張するので、作業手順を頭で考えなくても自然に動けるようになるのが理想です。

反復練習で“筋肉に覚えさせる”つもりで仕上げていきましょう!

まとめ:第二種電気工事士の試験は「準備すれば誰でも合格できる」国家資格

第二種電気工事士は、未経験からでも挑戦できる国家資格です。

特に、過去問中心の筆記試験と、候補問題が事前公開される技能試験は、対策方法がはっきりしているのが特徴です。

試験の出題傾向は毎年似ており、難解な問題は出題されません。ポイントを押さえて学習・練習すれば、合格は十分に現実的です。

取得後は、電気工事業界での就職・転職、将来的な独立まで、幅広いキャリアアップの道が開ける資格です。

コメント