第二種電気工事士の試験で必ずと言っていいほど出題される「オームの法則」

この法則をしっかり理解すれば、「電圧・電流・抵抗」の関係が見えてきて、得点源として確実にモノにすることができます。

この記事では、オームの法則を使った、電流の求めをわかりやすく解説します。

初心者でも安心して学べるように、図解や練習問題も交えて紹介しています。

この記事を書いている人

- 電気工学を大学で4年間専攻

- 第一種電気工事士、1級電気工事施工管理技士、高校教諭免許(電気)を取得

- 大手電気工事会社で10年間、現場監督・施工管理を経験

- 現在は製造工場で電気保全を担当

- 資格と現場の両方から「実務に活かせる電気」をわかりやすく発信中!

オームの法則とは?電圧・電流・抵抗の関係をつかもう!

オームの法則は、電気の基礎中の基礎。電気の一丁目一番地。

電圧(V)・電流(I)・抵抗(R)の関係をあらわす、とてもシンプルな法則です。

V=R×I

これは、「電圧は、抵抗と電流をかけたもの」という意味です。

たとえば…

- 抵抗が大きいほど、流れる電流は少なくなる

- 電圧が高いほど、同じ抵抗でも電流が多く流れる

といった、電気の基本的なルールがこの式に集約されています。

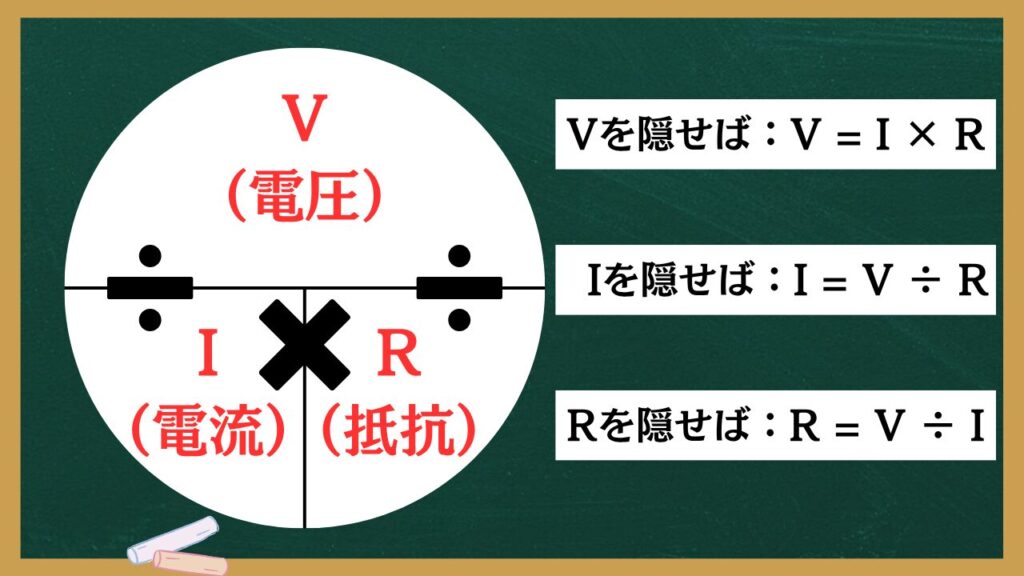

丸図も便利!

丸図(オームの法則の丸図)を使うと、式を簡単に覚えられます。

「V を上に、R と I を下にした丸図」

- 求めたいものを指で隠せば、式が出てくる!

- 電流Iを求めたい → I = V ÷ R

- 抵抗Rを求めたい → R = V ÷ I

- 電圧Vを求めたい → V = R × I

※この丸図は、以前の記事「オームの法則と合成抵抗の考え方」でも紹介しています。

こちらも参考にしてください。

図が苦手なら式変形でもOK!

図を覚えるのが苦手な方は、基本形「V = R × I」を覚えておきましょう。

あとは、数学の式のように変形して使えばOKです。

- 電流を求めたい:

I=V/R - 抵抗を求めたい:

R=V/I

「公式を1つ覚えて、それを使いまわす」考え方は、第二種電気工事士の勉強ではとても役立ちます!

オームの法則を使う問題は、まずV=RIと問題用紙に書き出しましょう。

あとは求めたい値(V・I・R)を公式から変形するだけでOK!

電流の求め方|公式を使った計算パターン

電流(I)は、オームの法則「V=RI」を変形すれば簡単に求めることができます。

ここでは、実際の計算方法をわかりやすく紹介します。

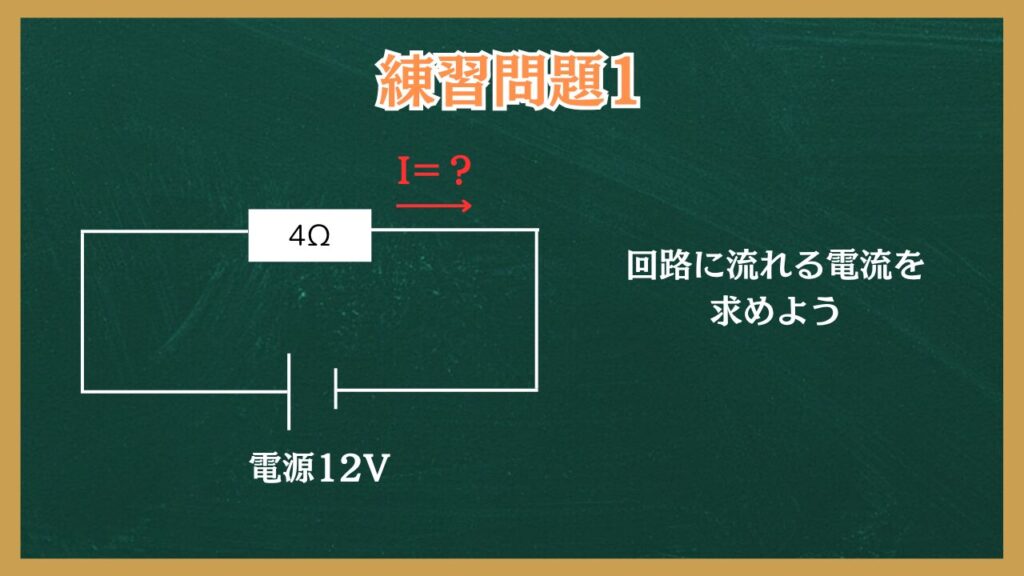

上の図のような回路において電流Iを求める場合

まずは、オームの法則 V=RIを書きます。

次に電流Iを求めたいので式を I=V÷Rに変形します。

ここで、値を整理して式に代入すると

電圧V=12、抵抗R=4より

I=12÷4=3Aとなります。

直列回路と並列回路|電流の求め方を解説(基本はV=RI)

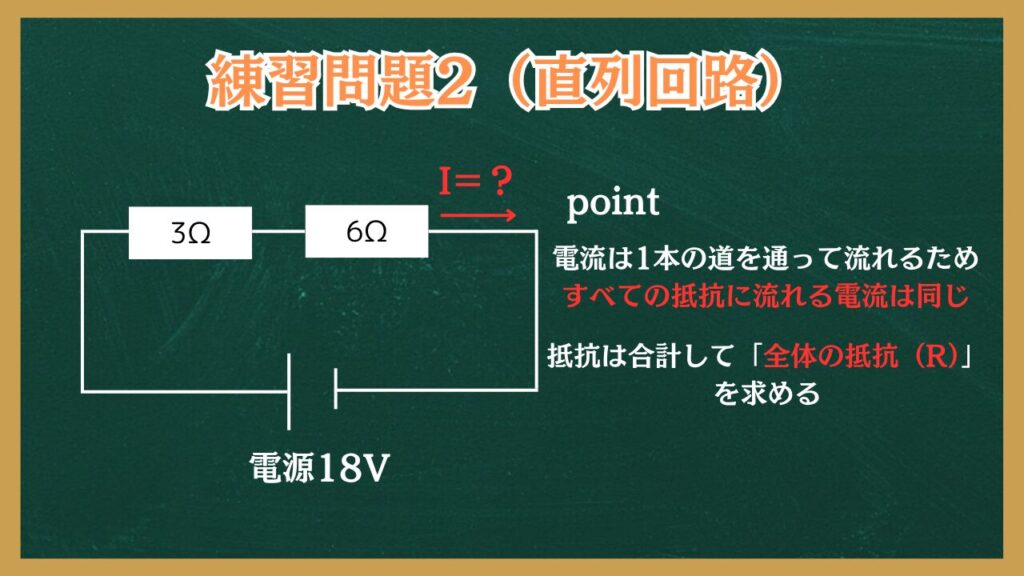

例題

18Vの電源に、3Ωと6Ωの抵抗が直列につながっている場合の回路に流れる電流を求めよ。

まずは、全体の抵抗Rを求める

全体R=3+6=9Ω

次にオームの法則 V=RIより

I=V÷R=18÷9=2A

これにより回路に2Aの電流が流れている。

point(直列回路の場合)

- 電流は1本の道を通って流れるため、すべての抵抗に流れる電流は同じ

- 抵抗は合計して「全体の抵抗(R)」として扱う

- 直列は「電流が同じ」

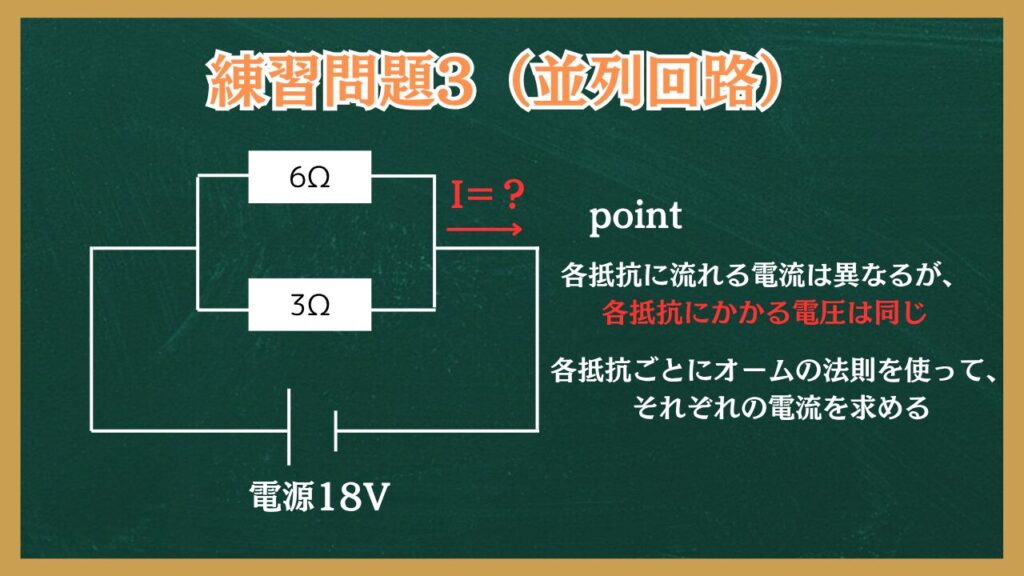

例題

18Vの電源に、3Ωと6Ωの抵抗が並列につながっている場合の回路に流れる電流を求めよ。

まずは、それぞれの回路に流れる電流を求める

3Ωに流れる電流は並列回路は各抵抗にかかる電圧が同じなので電圧は18V

オームの法則 V=RIより

I=V÷R=18÷3=6Aとなる

次に6Ωに流れる電流は並列回路は各抵抗にかかる電圧が同じなので電圧は18V

オームの法則 V=RIより

I=V÷R=18÷6=3Aとなる

並列回路では全体の電流は各抵抗に流れる電流の合計になるため、

I=6+3=9A

これにより回路に9Aの電流が流れている。

point(並列回路の場合)

- 各抵抗に流れる電流は異なるが、各抵抗にかかる電圧は同じです。

- 各抵抗ごとにオームの法則を使って、それぞれの電流を求める

- 並列は「電圧が同じ」

まとめ|オームの法則で電流はかんたんに求められる!

この記事では、第二種電気工事士の筆記試験に頻出の「オームの法則を使った電流の求め方」について解説しました。

ポイントのおさらいをすると:

- 電流はオームの法則 V=RIを変形してI=V÷Rで求める

- 式を変形が慣れない人は「オームの法則の丸図」を使うのも有効

- 直列回路では電流は一定、並列回路では分かれる

- 並列回路では、各抵抗ごとに電流を出して合計する

問題文を読んだらまず 「V=RI」を紙に書き出すクセ をつけましょう。

コメント