第二種電気工事士の筆記試験では、電力(W)と電力量(Wh)の違いがよく問われます。

どちらも「電気に関するエネルギーの話」ですが、意味や計算の仕方はまったく異なります。

「電力(W)」は聞いたことがある方も多いのではないでしょうか?

たとえば電子レンジやドライヤーなど、家電製品でよく目にしますよね。

たとえば1000Wのドライヤー使う場合、家庭用コンセントが100Vであれば、

電流は1000 ÷ 100 = 10A 流れることになります。

こういった電力と電流・電圧の関係を理解するには、まずオームの法則を知っておくことが重要です。

➡【電気の基礎】オームの法則と合成抵抗の考え方をやさしく解説|第二種電気工事士の頻出分野

この記事を書いている人

- 電気工学を大学で4年間専攻

- 第一種電気工事士、1級電気工事施工管理技士、高校教諭免許(電気)を取得

- 大手電気工事会社で10年間、現場監督・施工管理を経験

- 現在は製造工場で電気保全を担当

- 資格と現場の両方から「実務に活かせる電気」をわかりやすく発信中!

電力(W)とは?|瞬間的なエネルギーの大きさ

電力(W=ワット)とは、「ある瞬間に使われている電気エネルギーの大きさ」を表す単位です。

電気の世界では、「電圧(V)」と「電流(A)」をかけ算することで電力が求められます。

式で表すと以下のようになります:

電力(W)=電圧(V)× 電流(A)

例えば、家庭用コンセント(100V)に1000Wのドライヤーをつなぐと、

電流(A)=1000W ÷ 100V = 10A

というように、瞬間的に10アンペアの電流が流れていることになります。

この計算に使われるのが前回の記事でも紹介した「オームの法則(P = V×I)」です。

➤ オームの法則について復習する

なお、ドライヤーや電子レンジなどは1000Wを超えるものも多く、同時に使うとブレーカーが落ちる原因にもなります。

電力は、電気機器の「パワーの強さ」として身近に感じられる指標なのです。

電力量(Wh)とは?|電気をどれだけ使ったかの指標

電力量(Wh=ワットアワー)とは、電力に使った時間をかけたもので、「電気をどれだけ使ったか(または供給したか)」を表す量です。

単位を見ればすぐに分かるように、

W(電力) × h(時間)= Wh(電力量) という関係です。

たとえば、1000Wのドライヤーを15分使うと…

使用時間=15×60÷3600=0.25時間

電力量 = 1000W ×0.25h = 250Wh

電気量(WhやkWh)の計算では「秒」を「時間単位」に変換してから計算します。

時間を「時間(h)」に変換する方法

電力量(Wh)の計算では、時間は必ず「時間(h)」の単位で扱う必要があります。

そのため、分や秒で与えられた時間は、必ず「時間」に変換してから式に代入します。

例えば:1分を時間に変換したい場合

- 1分は60秒

- 1時間は3600秒

- つまり「1分=60÷3600=0.0167時間」となります。

試験では、「時間 → h」への変換ミスで計算ミスが多発します。

計算前に単位のチェックを必ず行いましょう!

電気の計算では、単位そのものがヒントになります!

たとえば 「Wh」 という単位が出てきたら、

「あ、W(電力)にh(時間)をかけた値だな」と読み解れます

実際の試験問題を解いてみよう

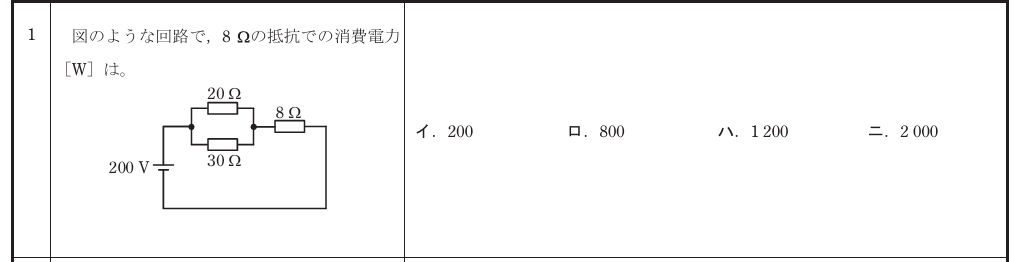

まずは条件を整理しましょう。

- 電源電圧が200V

- 抵抗値:20Ω、30Ω(並列)、その後に直列で8Ω

ステップ1:まず並列部分の合成抵抗を求めましょう(※合成抵抗の求め方はこちら → オームの法則と合成抵抗の解説)

20Ωと30Ωの並列回路の合成抵抗は、並列回路の合成抵抗の公式「和分の積」より

20×30/(20+30)=600/50=12Ω

この求めた並列回路の合成抵抗12Ωと8Ωが直列回路になるので

全体の合成抵抗は、12+8=20Ωとなる。

ステップ2:回路全体を流れる電流を求める。(オームの法則)

電源電圧は200V、回路全体の抵抗は20Ωであり

オームの法則 I=V/Rより I=200/20=10A となる。

ステップ3:8Ωの抵抗で消費される消費電力を求めする

電力の公式「W=VI」とオームの公式「V=RI」を組み合わせると

W =R I² となる。

R=8、I=10を代入すると

W=8×10×10=800W

よって答えは「ロ」になります。

まとめ

- 電力(W)は「電圧 × 電流」で求められ、家電製品の消費電力表示にも使われています。

- 電力量(Wh)は「電力 × 時間」で計算され、電気料金にも直結する重要な単位です。

- 時間は「h(時間)」に変換してから使うのがポイント!

例:30分 → 0.5時間、15分 → 0.25時間、1秒 → 1 ÷ 3600時間 - 単位を見れば式がわかる!

Wh → 「W × h」で計算すればいいと読み取れるのがコツです。

といったポイントを押さえておくことで、問題の解きやすさが格段に変わってきます。

また、電気の計算は、ひとつの問題を解くにも複数の公式を組み合わせることが多々あります。

公式の本質を理解して、柔軟に対応できる力を身につけることが、試験合格への大きな一歩です。

コメント